Su reciente nominación al Oscar a la Mejor Película de Animación no solo reivindica la brillantez del salto de Pablo Berger a la animación, sino también que, en dicho ámbito, la expresividad puede ser mucho más eficaz que la espectacularidad visual. Por Tonio L. Alarcón

Resulta comprensible que Pablo Berger sintiera afinidad hacia la narración pausada, poética y cargada de humor amable de la novela gráfica de Sara Varon en la que se basa Robot Dreams (2023).

Al fin y al cabo, en la sencillez de trazo de la autora, así como en su narrativa notablemente geométrica (en el sentido de lo regular de la disposición de sus viñetas), se aprecia la influencia, aunque sea indirecta, de dibujantes clásicos como Winsor McCay o George Herriman. Creadores que, en una época de pleno desarrollo del lenguaje del medio, asimilaron parte del atrevimiento y la libertad narrativa del cine mudo.

Precisamente las características del silente que atrajeron al director lo suficiente como para construir a su alrededor una obra tan a contracorriente como su recordada Blancanieves (2012).

Eso no significa que aquí haya pretendido repetir la jugada: si algo caracteriza a Berger es que sus películas son como islas, pequeñas explosiones imaginativas que funcionan por sí solas dentro de un universo de sorprendente heterogeneidad. Pero esa concomitancia recalca su interés por la construcción de imágenes libres, elocuentes, capaces de funcionar como unidades de expresión propias sin el apoyo de los diálogos.

En todo caso, una de las decisiones fundamentales a la hora de llevarse Robot Dreams a su propio terreno, aunque fuera en un medio que todavía no había explorado como es el animado, era cómo llevar a la pantalla el personal trazo de Varon.

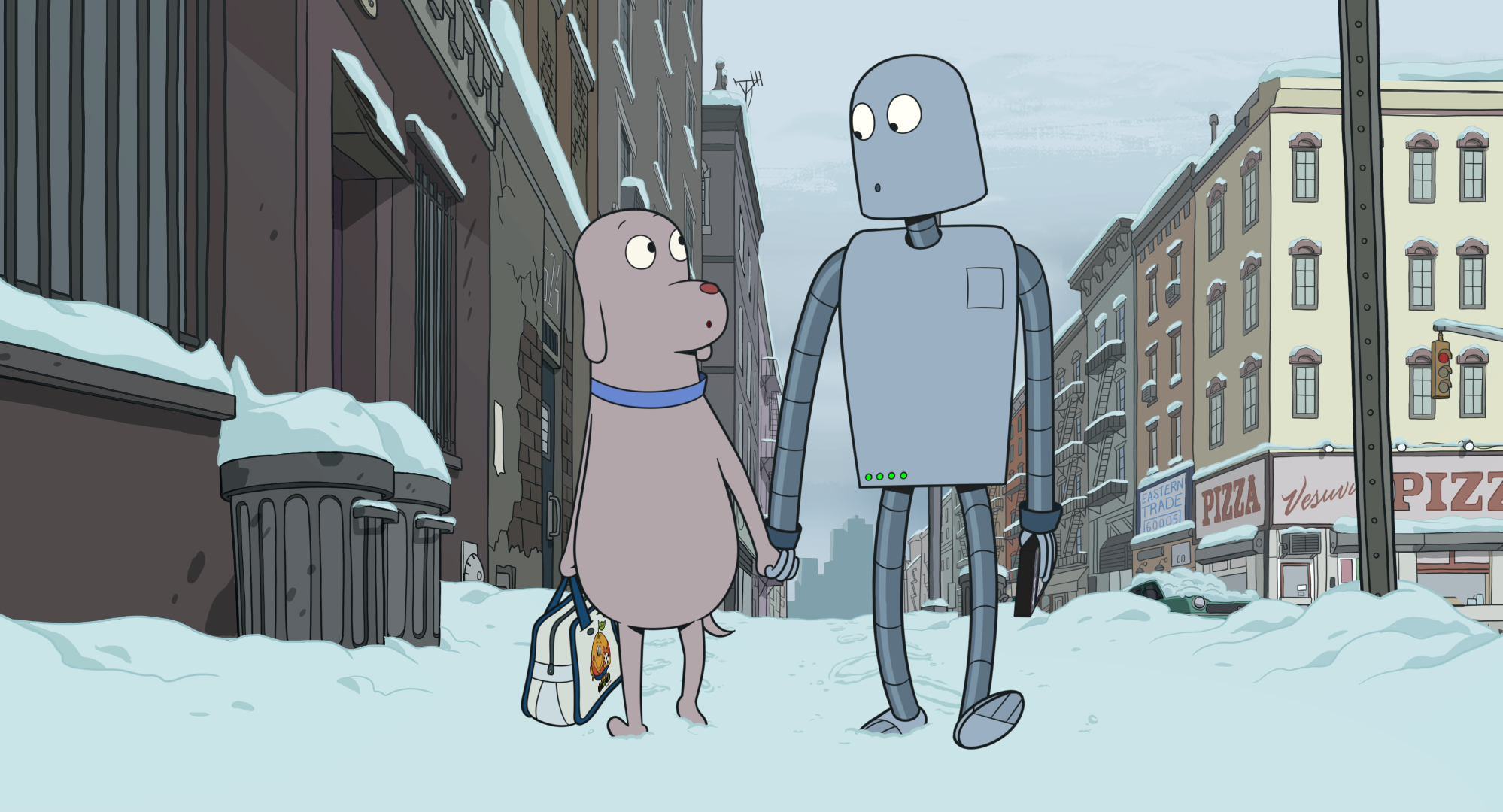

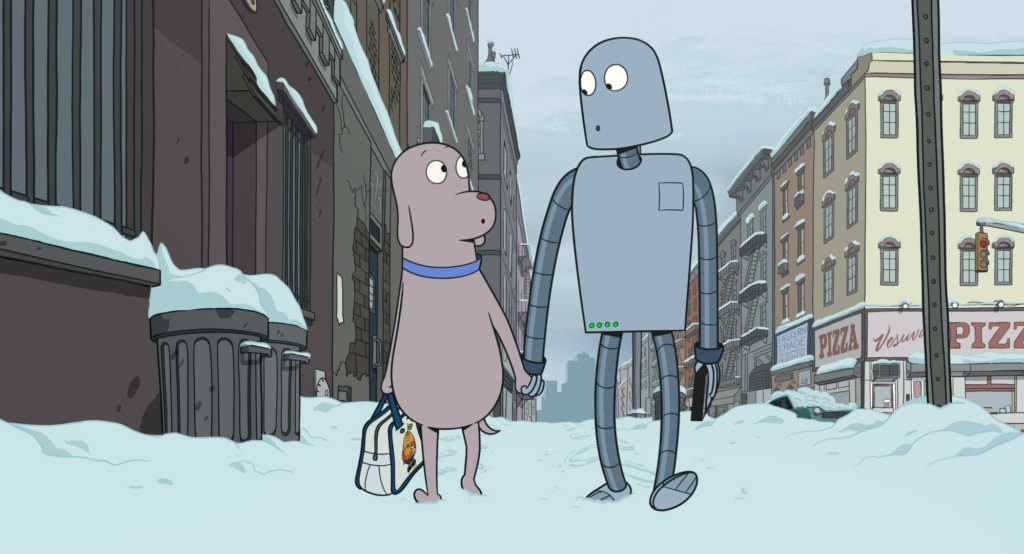

A ese nivel se produce una divergencia formal que no tiene nada de baladí. Mientras la novela gráfica viene a ser, como su propio nombre indica, una gran ensoñación en la que se emborronan los límites entre lo real y lo onírico (la creadora hace un espléndido uso de los espacios en blanco de la página para apuntar a ello), en cambio Berger traduce dicho universo en una clave mucho más realista, releyendo los arrebatos poéticos del original desde lo cotidiano. Ahí resulta de gran importancia la figura del dibujante y diseñador José Luis Ágreda, que se ha encargado de concebir el aspecto visual del largometraje y ha trocado con notable inteligencia la bidimensionalidad de las figuras de Varon en un conjunto mucho más tangible, más (a)pegado a nuestra propia realidad.

Conscientes de que, con un ajustado presupuesto de cinco millones de euros, resultaba imposible competir con los grandes estudios americanos u orientales, el equipo de animadores encabezados por Benoît Feroumont han optado por reforzar la expresividad de las figuras y su movimiento.

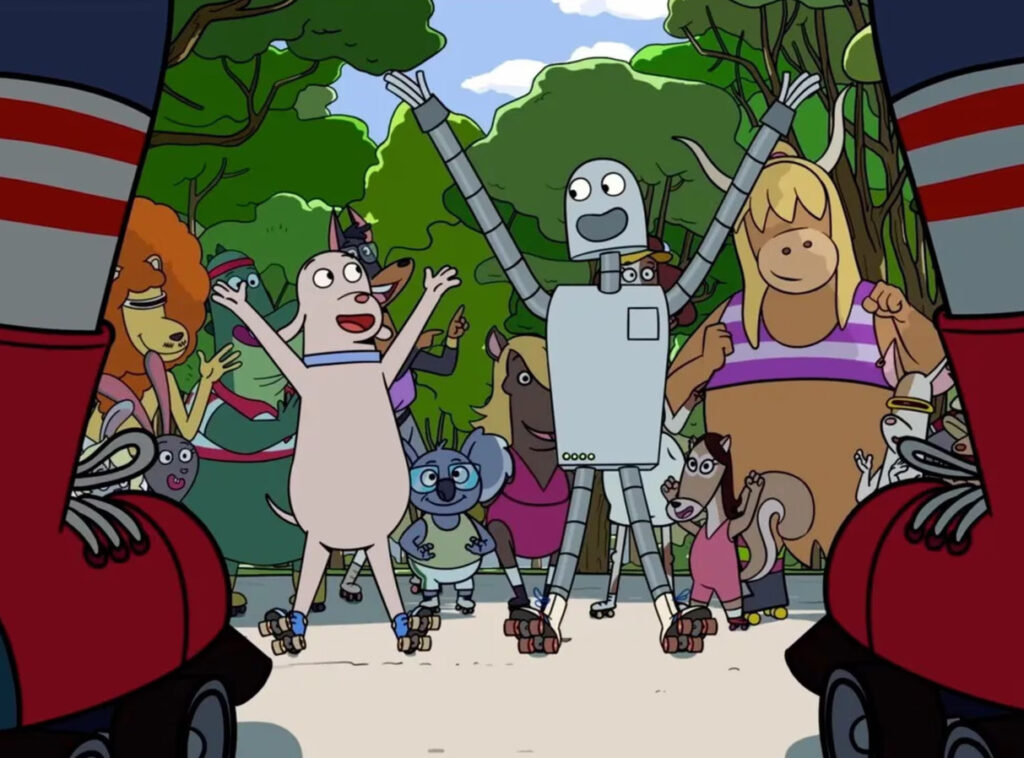

Ahí está la fuerza visual de Robot Dreams: no solo en su capacidad para transmitir emociones a través de cada pequeño gesto (algo imprescindible, teniendo en cuenta la ausencia de diálogos), sino también en el partido que se le saca a la sencillez de los diseños de Ágreda gracias a una aplicación exquisita de los colores, que implica también la introducción de unos efectos de iluminación que dotan de gran tridimensionalidad a los elementos. Eso ha permitido a Berger convertir el largometraje en una auténtica carta de amor a Nueva York, ciudad en la que pasó una década y en la que, a pesar de que en la novela gráfica no se haga explícito, el director entiende que se ambienta la historia original porque su autora reside, precisamente, en Brooklyn. De ahí que, pese a estar situada en un mundo de animales antropomórficos, el director haya intentado captar en cada plano no solamente la atmósfera de la Gran Manzana, sino también su colorido, su naturaleza vibrante o incluso la iluminación nocturna de sus calles.

No es el único aspecto en el que Berger va unos pasos más allá de lo que planteaba Varon. La dibujante introducía algunas (tímidas) referencias culturales, pero en su traducción cinematográfica, el director bilbaíno cuaja el metraje de todo tipo de guiños, tanto referencias audiovisuales explícitas (es fácil captar el guiño que contiene a Manhattan (1979) y su famosa imagen del amanecer en el Puente de Queensboro) como reconstrucciones en clave animada de la realidad de la ciudad y de la propia sociedad estadounidense.

Eso es, aunque pueda parecer paradójico, lo que universaliza lo que nos está contando Robot Dreams, al situar la historia en un contexto que nos resulta reconocible: en ese mismo sentido funciona la (genial) decisión de utilizar como leit motif musical una melodía tan popular como September, de Earth, Wind & Fire, pues está cargada tanto de energía positiva como de un sentido nostálgico porque forma parte de nuestro pasado. Ahí es donde la película trasciende lo que proponía Varon respecto a la sensación de pérdida y la reconstrucción posterior tras el fin de una relación sentimental, hasta el punto de que la secuencia climática del Robot Dreams de Berger proyecta con una precisión terrorífica (en el mejor de los sentidos) esa mezcla de dolor, melancolía y esperanza.